- 北京荷清公益基金会

- Healtsing Foundation

阿尔茨海默病(AD)作为最常见的神经退行性疾病,其病理机制复杂且缺乏有效治疗手段。2025版《淋巴外科手术治疗阿尔茨海默病专家共识》的发布,标志着我国在AD治疗领域取得突破性进展——以颈深淋巴-静脉吻合术(dcLVA)为代表的淋巴外科技术,通过重塑脑内代谢废物清除通路,为AD患者提供了全新的治疗选择。本文将结合最新临床实践、研究进展及专家共识,系统阐述这一创新疗法的科学基础与临床价值。

AD治疗困境:病理机制复杂,药物疗效局限

AD治疗所面临的主要挑战来自其病因不明、发病机制不清和显著的个体差异。遗憾的是,至今尚未发现长期有效或可治愈的治疗方法。一般认为,β淀粉样黏蛋白(Aβ)是AD的核心致病物质。既往关于AD的临床干预主要是对症治疗,尽管针对Aβ的单抗类药物可延缓轻度患者进展,但中重度AD仍缺乏有效干预手段,且存在脑水肿、微出血等风险。值得关注的是,全球超五千万AD患者中,中国占比近三分之一,疾病负担沉重。

脑类淋巴系统理论奠基外科治疗

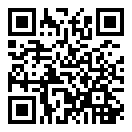

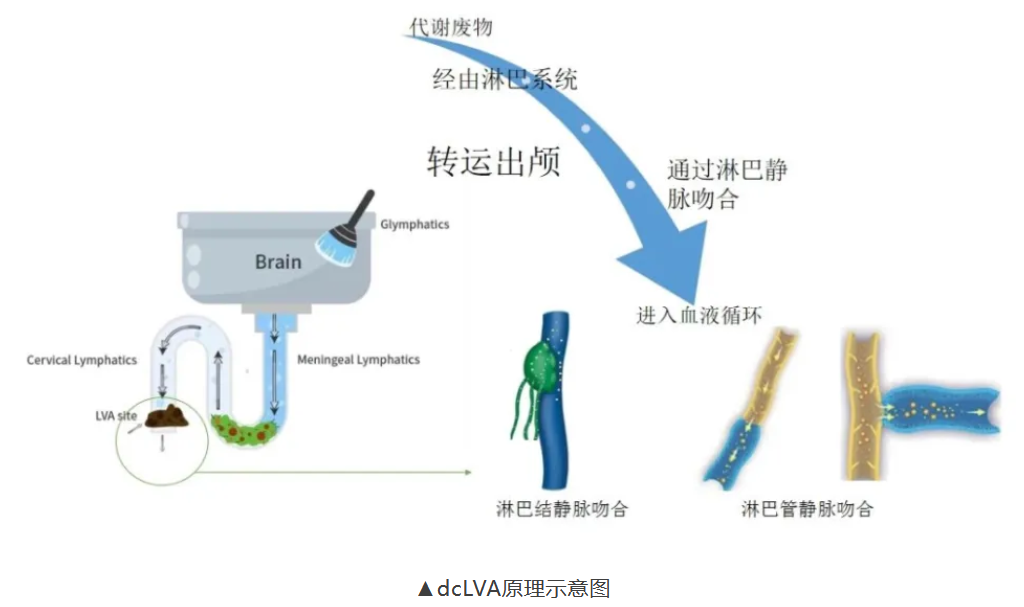

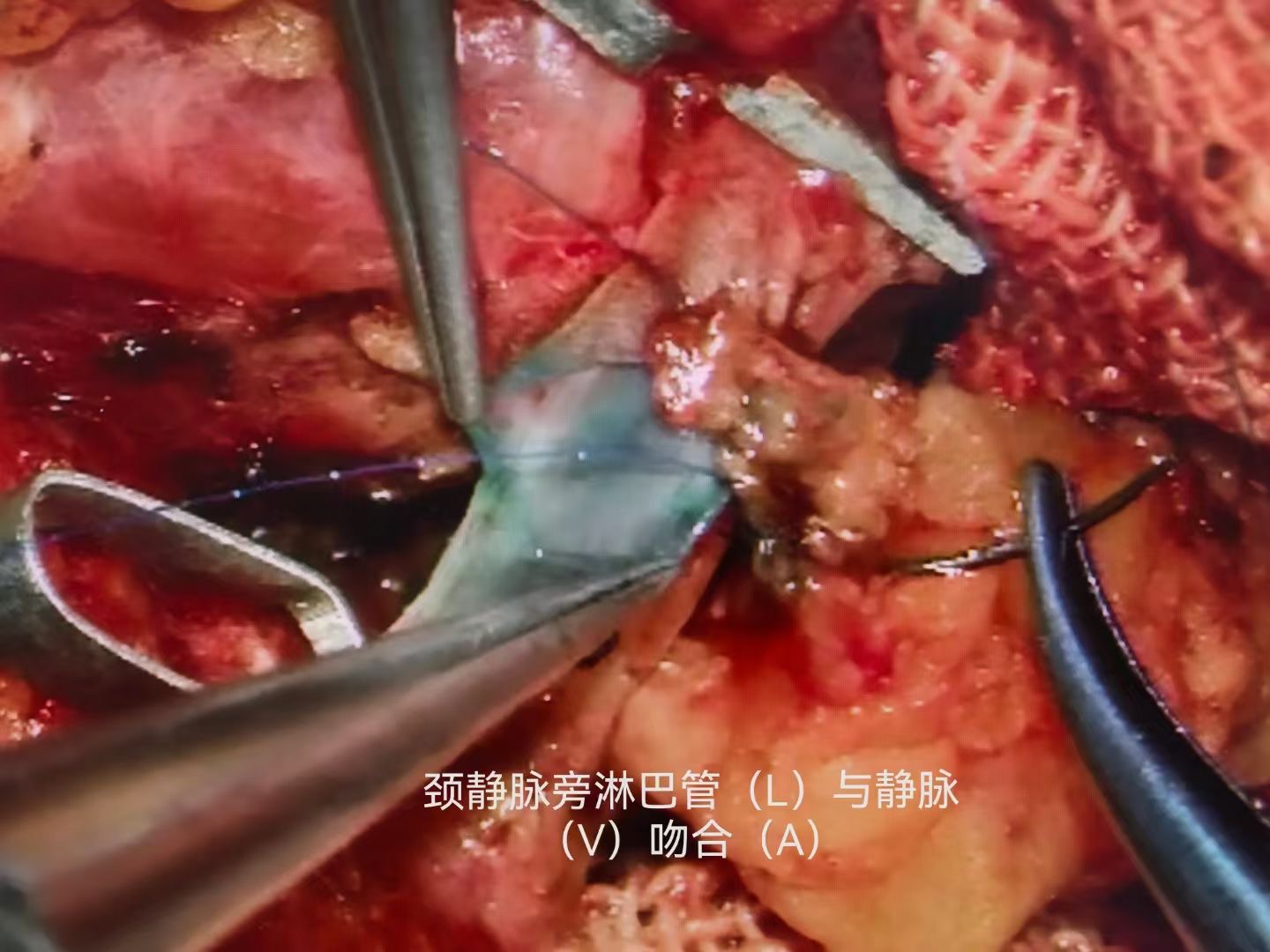

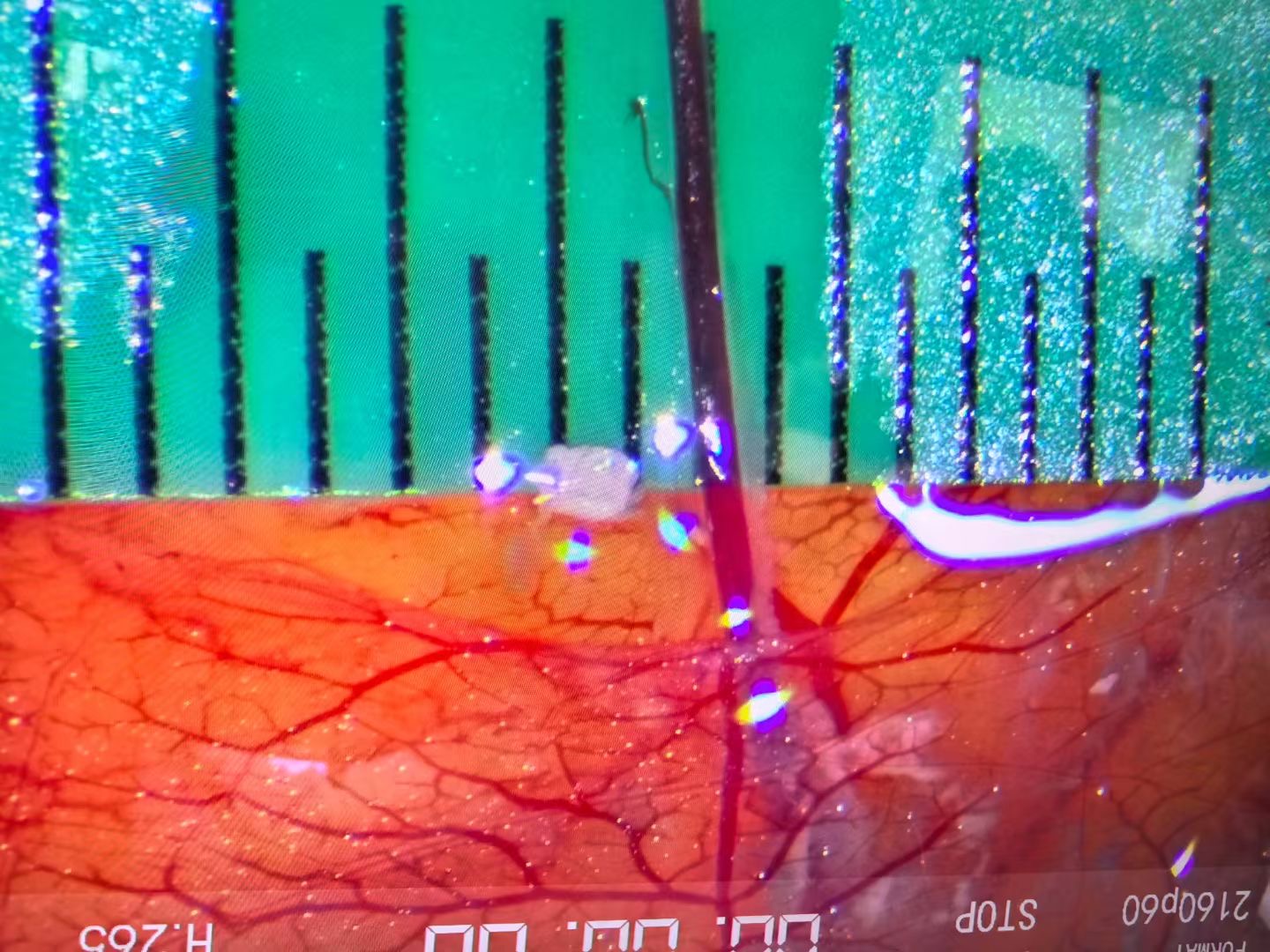

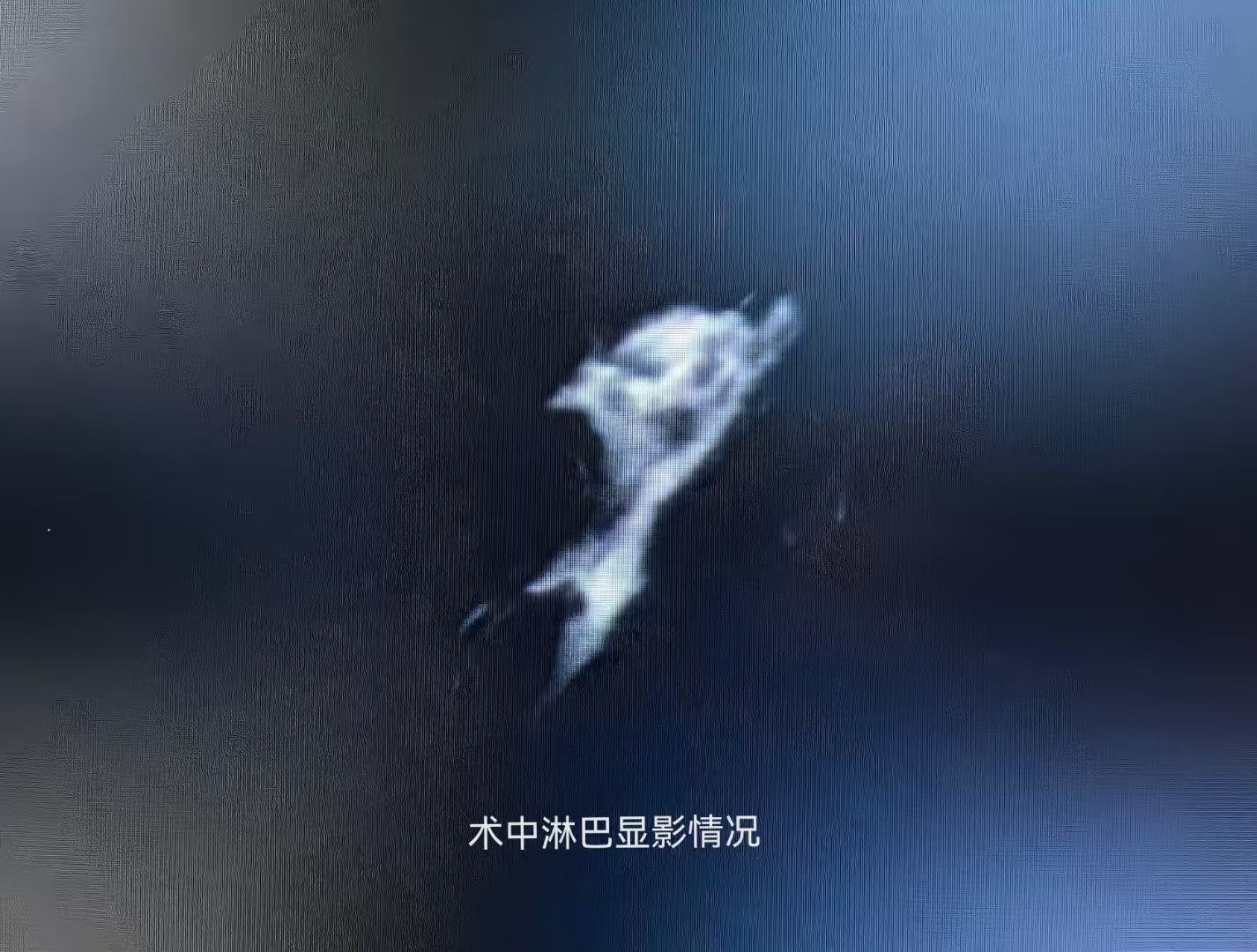

2015年,Louveau等科学家发现脑脊液通过动脉旁类淋巴通路进入脑组织内,通过水通道蛋白进入脑实质和组织间液进行物质交换,交换后进入静脉旁的类淋巴通路,最终汇总引流入颈部淋巴管,通过不断地“冲刷”从而使代谢产物得到清除。同年,弗吉尼亚大学医学院神经科学系Jonathan Kipnis团队于国际顶尖期刊《Nature》首次提出并完整描述了脑内淋巴管结构与功能。同期的一系列研究对理解神经退行性和神经炎症性疾病的机制及后续针对淋巴系统的AD治疗策略具有重要意义。基于对脑类淋巴系统研究的不断深入,颈深淋巴-静脉吻合术(dcLVA)应运而生。该术式通过显微外科技术,在颈部建立淋巴管与静脉的旁路通道,增强脑脊液经颅底淋巴管向颈深淋巴结的引流效率,从而提升Aβ清除能力。

临床实践:多中心数据验证手术疗效

截至2025年4月,公开数据显示:中国约有30个省份二百余家医院(多数为公立三甲医院)相继开展了dcLVA手术以治疗AD。随着相关研究进入"大科学"时代,临床试验逐渐迎来了爆发期。例如,北京天坛医院王伊龙教授联合其他专家发起了dcLVA治疗AD的临床研究;上海第九人民医院整形外科重建显微外科专科中心主任章一新教授团队进行了通过“颈部淋巴管/结-静脉吻合术”改善重度AD的临床实验;湘雅医院骨科主任唐举玉教授团队、哈尔滨医科大学附属第二医院神经外科主任郭冕教授团队推进改良颈深淋巴-静脉吻合术治疗AD多中心临床研究;同时西南地区由遵义一医付晓红与华西神外牵头的大型研究也开始启动。这些研究将为dcLVA手术奠定循证医学基础。

首部AD外科手术共识发布,填补全球空白

近年来dcLVA逐渐受到美国、日本、新加坡、韩国、德国、瑞士、奥地利、意大利、波兰等国医生的重视。该术式被美国整形外科界称为“超级显微外科手术的下一个前沿领域”。近日,《中国临床解剖学杂志》第43卷第2期发布《淋巴外科手术治疗阿尔茨海默病专家共识(2025版)》(《共识》),详细总结了dcLVA当前治疗AD的开展情况、理论基础、实验室基础、手术基础研究进展及手术方式区分等内容,是目前国内外第一个手术治疗阿尔茨海默病(AD)的专家共识。

截至2025年3月底,dcLVA在AD中的应用相关中英文文献报道仅有不到十篇,《共识》的发布为临床提供了关键证据,填补了全球空白。

针对关注度较广的吻合(搭桥)方式,《共识》进行了总结与阐述,共包含以下六种:

1、淋巴管静脉吻合术(LVA);

2、淋巴结静脉吻合术(LNVA);

3、含淋巴结的淋巴组织静脉吻合术(LVA);

4、富含淋巴结的组织移植(LFT);

5、吻合血管的淋巴结移植术(LNT);

6、淋巴生物材料静脉吻合术。

另外,《共识》对于手术方式的选择,建议采用双侧颈部进行。原文阐述道:“因为脑组织分为左右两侧,且各自承担相对独立的功能,完整反射的完成也需要双侧共同协调;脑内淋巴呈独立分区分布,双侧颈部淋巴系统各自引流同侧大脑的淋巴液。所以dcIVA手术通常在双侧进行,根据淋巴回流的特征,也有医生尝试采用单侧进行。”

《共识》的发布不仅为dcLVA手术的规范化开展提供了关键依据,还极大地推动了

AD

外科治疗的发展。但与此同时,我们也要清醒地认识到,dcLVA作为新兴治疗方法,其长期疗效和安全性仍需进一步验证。在临床应用中,务必严格掌握手术指征,加强术后随访和评估,确保患者安全与疗效。