- 北京荷清公益基金会

- Healtsing Foundation

2025年8月6日,《中国心房颤动管理指南(2025)》首发,本文在吸收国内外心房颤动(简称房颤)相关指南/共识重点内容及近年来有关房颤基础与临床研究成果的基础上,经中华医学会心电生理和起搏分会、中国医师协会心律学专业委员会和房颤中心专家委员会组织 67 名专家对《心房颤动:目前的认识和治疗建议(2021)》进行修订。

鉴于我国在对房颤的全程、规范管理的理论与实践成果不断涌现,故专家组在充分讨论、提炼、升华的基础上,形成《中国心房颤动管理指南》,以期进一步提升对房颤科学管理的水平。

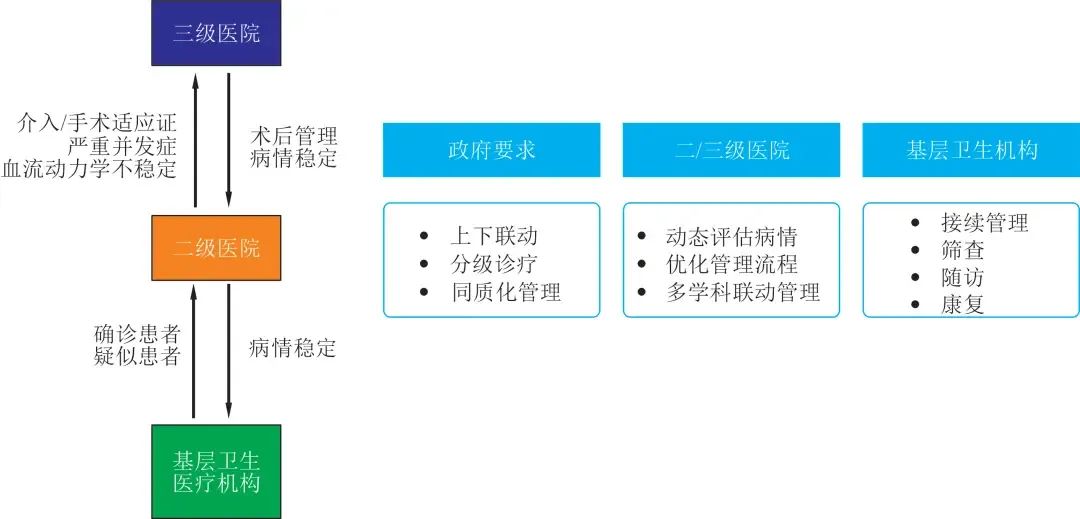

房颤筛查、评估与分级诊疗

房颤筛查建议

单导联心电图筛查发现房颤心电图持续时间≥30 s,可确立房颤诊断;

当 PPG设备提示可能存在房颤时,须行12导联心电图确诊;

对于年龄≥65 岁者,就诊时应行常规心律评估,以便早期发现房颤;

对于年龄≥75岁或年龄≥65岁且伴有CHA₂DS₂-VA危险因素的人群,应考虑使用更长时间的无创心电图筛查,以确保尽早发现房颤。

房颤抗凝管理

口服抗凝药用于血栓栓塞风险增高的房颤患者以预防缺血性脑卒中和栓塞;

房颤患者的口服抗凝药治疗首选直接口服抗凝剂;CHA₂DS₂-VA评分≥2分的房颤患者使用口服抗凝药;

肥厚型心肌病或心脏淀粉样变伴房颤患者,无需评分而应常规口服抗凝药;

机械瓣膜及合并中重度二尖瓣狭窄的房颤患者使用华法林;

使用华法林的非瓣膜性房颤患者,INR 应维持在2.0~3.0之间,且TTR≥70%,否则,推荐更换为直接口服抗凝剂;

需密切随访并动态评估房颤患者栓塞、出血风险,以调整治疗策略,并定期评估患者对治疗的依从性;

CHA₂DS₂-VA评分1分的房颤患者使用口服抗凝药;

不推荐抗血小板治疗替代抗凝治疗用于预防缺血性脑卒中和栓塞;

若无OAC绝对禁忌,高出血风险不能作为不启用口服抗凝药预防脑卒中的依据;

CHA₂DS₂-VA评分0分的房颤患者,无需以预防脑卒中为目的的抗血栓治疗;

不推荐根据房颤类型决定是否抗凝治疗;

若不符合口服抗凝药减量标准,不推荐减量应用。

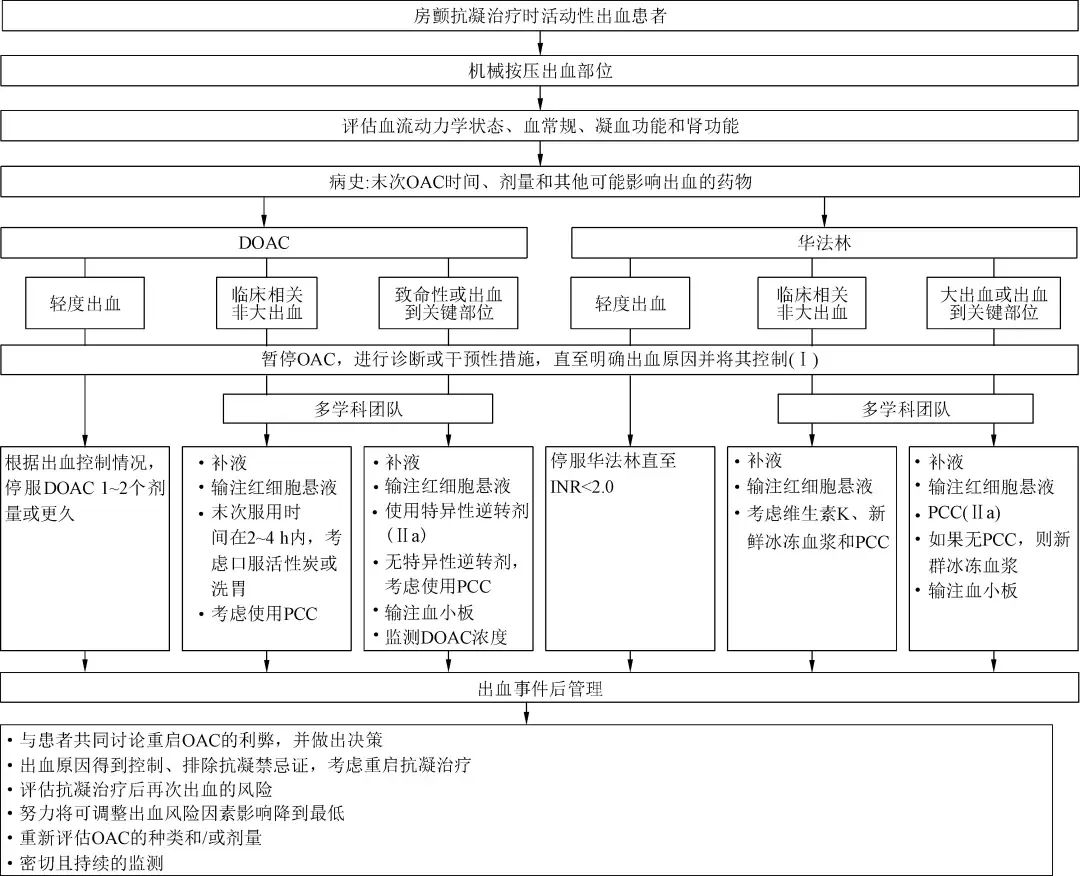

抗凝出血管理

房颤合并其他疾病的抗凝

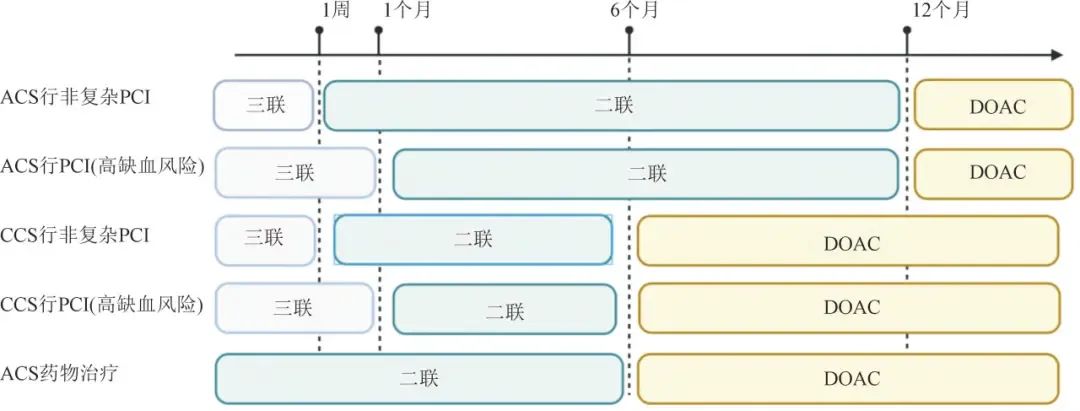

房颤合并冠心病

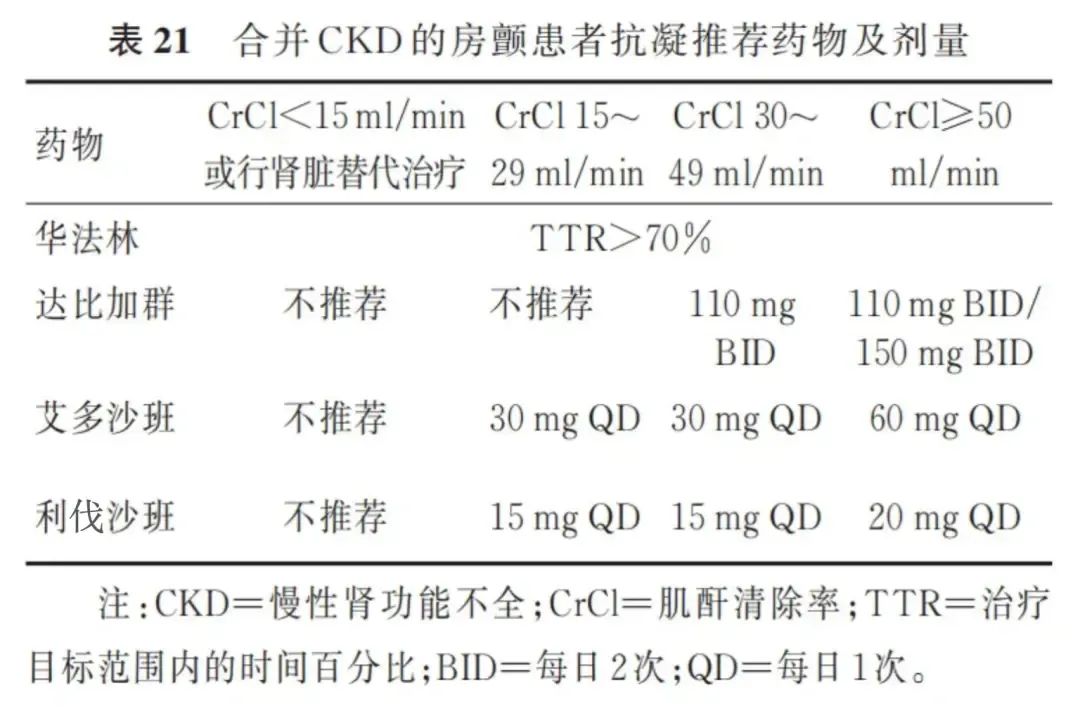

房颤合并慢性肾脏病

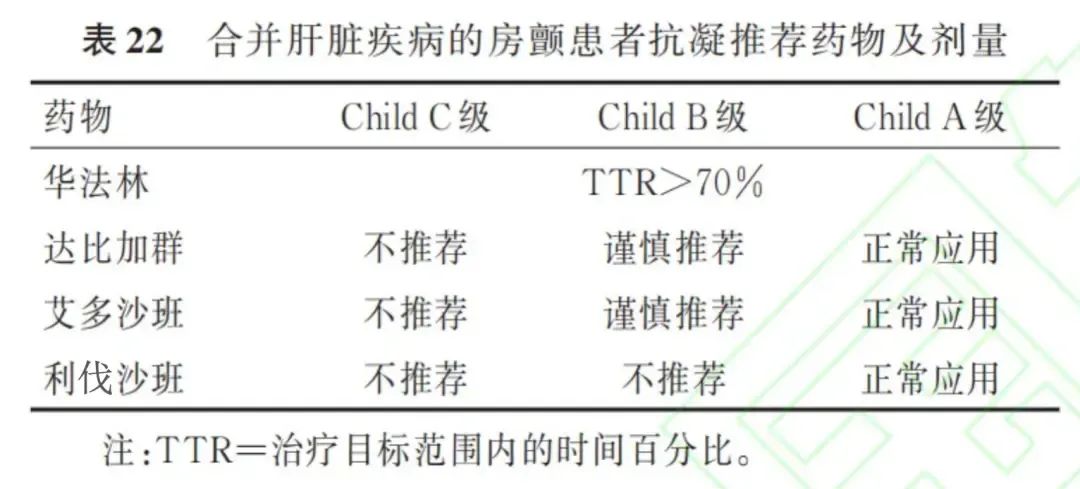

房颤合并肝脏疾病

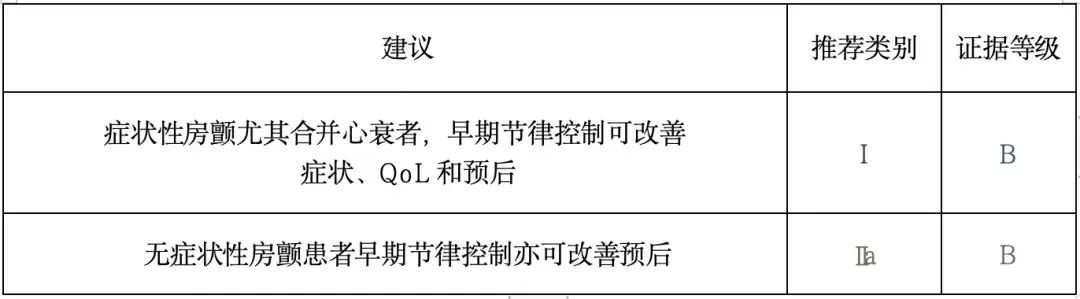

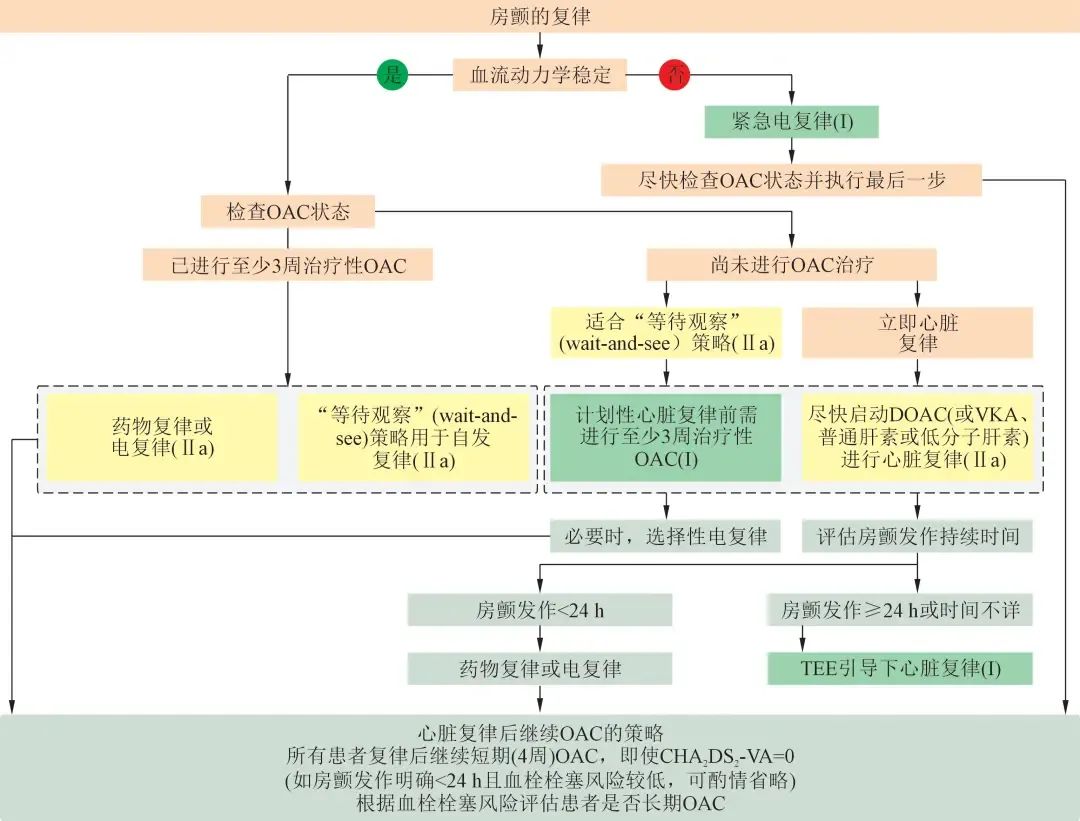

房颤节律控制

房颤室率控制

为控制房颤心室率和缓解症状,心室率控制治疗可作为紧急情况下的初始治疗,可与节律控制策略联合,也可作为单独治疗策略。

对于LVEF>40%的房颤患者,可选择β受体阻滞剂、地尔硫草、维拉帕米或洋地黄制剂控制心室率和缓解症状;对于LVEF≤40%的房颤患者,可选择β受体阻滞剂和/或洋地黄制剂控制心室率和缓解症状;如用洋地黄制剂控制心室率,其血清浓度不应超过1.2 ng/mL。

对于不合并心力衰竭的房颤患者,长期心室率控制的初始目标推荐宽松心室率控制(静息心率 ≤ 110次/分),若仍存在房颤相关症状或疑诊心动过速性心肌病,可考虑更严格的目标。

对于阵发性房颤,可单独使用中药维持窦性心律,也可与传统AAD联合使用。若单药治疗不能有效控制房颤患者症状或心室率,应考虑联合应用控制心室率药物,密切监测心率以避免心动过缓。

如β受体阻滞剂、非二氢吡啶类钙拮抗剂控制心室率无效,或不能使用,可考虑静脉应用胺碘酮以紧急控制心室率,对于血流动力学不稳定或LVEF显著下降的患者,可考虑静脉应用胺碘酮、洋地黄制剂、艾司洛尔或兰地洛尔以紧急控制心室率。